A Space for the Unbound – Recensione

Credo non ci sia un momento migliore di questo, un po’ post-pandemico e un po’ sempre sull’attenti per la “prossima cosa” che ci riporterà a una sorta di punto zero, per apprezzare e abbandonarsi a un gioco come A Space for the Unbound di Mojiken, un adventure game in pixel art ambientato nell’Indonesia di fine anni ’90. Si parla di ansia sociale, di depressione, e dei rapporti che abbiamo con le persone che, volenti o nolenti, popolano le nostre vite, le nostre giornate, le nostre quotidianità.

Ti avviso subito di una cosa, però: come in molti dei titoli che recensisco, la narrazione è centrale, e qui è quasi il pilastro portante di tutto quello che avviene a schermo, e per questo ti accennerò solamente i temi trattati e l’incipit, ma eviterò spoiler sui capitoli di tanto posteriori al primo.

Nel raccontarti il mio viaggio emotivo, parto proprio dalla narrativa, che in A Space for the Unbound” si concede di fiorire da una premessa, e da dei protagonisti, simbolo dell’innocenza di una giovane adolescenza. Ti ricordi, quel momento della tua vita nel quale il problema più grande era finire i compiti entro sera sennò niente televisione? O i giorni nei quali i tuoi genitori, o i tuoi amici e le tue amiche, ti facevano sentire quasi un estraneo? O erano forse loro… gli estranei?

È in questo contesto di “infiniti problemi cosmici in un minuscolo intervallo vitale” che inizia l’avventura di Atma e Raya, due studenti del liceo praticamente alla fine del percorso scolastico, e che si ritroveranno a gestire non solo le difficoltà della loro età ma anche… la fine del mondo. Sì, è straniante, ma effettivamente A Space for the Unbound mira a qualcosa che istintivamente mi ha ricordato Melancholia, di Lars Von Trier, ossia la fusione di un conflitto personale con uno più universale, a volte in strettissimo senso letterale, il tutto posto di fronte a un’apocalisse pronta a normalizzare, annullandole, le nostre microbiche esistenze.

Nei limiti delle meccaniche e dei verbi di un punta e clicca, A Space for the Unbound riesce a stare in equilibrio con abbastanza eleganza: il meccanico indagare, nei panni di Atma, su quanto di strano sta succedendo ai luoghi e agli abitanti della piccola cittadina indonesiano, è quasi sempre ben contrapposto a una narrazione che, senza mai dimenticare il traguardo distruttivo che ci aspetta alla fine del percorso (forse persino prima), utilizza ogni NPC come germoglio. Capitolo dopo capitolo, la loro crescita quasi distrugge i confini fra pixel a schermo e persone che “conosciamo”, arrivando, solo in alcuni casi, a commuovere nel momento in cui queste storie si portano a risoluzione.

Per quanto riguarda le azioni che svolgeremo, le 10 ore di A Space for the Unbound ci vedranno perlopiù muoversi fra i vari luoghi della cittadina, di volta in volta alla ricerca di questa o quella persona, di questo o quell’oggetto, ma è chiaro che è un elemento di gameplay che, nella sua totalità, non vuole porre chi gioca di fronte a una sfida o al rischio di non completare il titolo. Solo nel momento in cui al substrato esplorativo-investigativo si aggiunge un layer di meccaniche da picchiaduro (nulla di elaborato, sia chiaro) il gioco diventa leggermente più strutturato, perdendo, almeno ai miei occhi, l’innocenza e la pace che si percepivano così integralmente all’inizio. La prima percezione che ho avuto, e nel tempo è su questa che ho trovato sempre spazio su cui costruire, è che il team sentisse il bisogno di movimentare il gameplay nella paura di perdere utenza prima che la narrazione fosse giunta al termine del percorso emotivo che si era preposti.

È inutile negarlo: di solito sono estremamente propenso a storyline che mirano esplicitamente a toccare le corde emotive di chi gioca, però ci sono stati momenti nei quali effettivamente sono arrivato al confine della noia, un po’ per la mia voglia di esplorare ogni angolo e di parlare a ogni personaggio, un po’ per la struttura molto verbosa di A Space for the Unbound stesso. Non si cade mai davvero nella noia, sia chiaro, però ci si avvicina pericolosamente spesso alla voglia di mettere un attimo in pausa e prendere un respiro, o magari giocare brevemente ad altro (se ti trovi in questa situazione, ti consiglio di alternare A Space for the Unbound e Hi-Fi Rush). È un rischio, con produzioni di questo tipo, ma ne vale la pena.

Spesso il metro di giudizio di un titolo deve anche rendere conto dell’evoluzione dei verbi di gioco, a come (e se) le meccaniche, numerose o limitate che siano, si evolvono durante la scorrere del gioco: qui, in particolare in riferimento agli elementi da “picchiaduro” che ti raccontavo prima, questa evoluzione viene quasi totalmente a mancare; certo, aumentano le situazioni di conflitto da risolvere con i QTE, ma questi diventano solo leggermente più complessi, almeno fino all’ultimo combattimento, nel quale le variabili inserite sono davvero tante, forse troppe. Nella struttura di design di un gioco non è mai troppo semplice immaginare un’evoluzione dei “verbi giocatore” che sia in grado di soddisfare, prima di tutto chi sviluppa, quindi posso capire la fatica del team nel fare ciò.

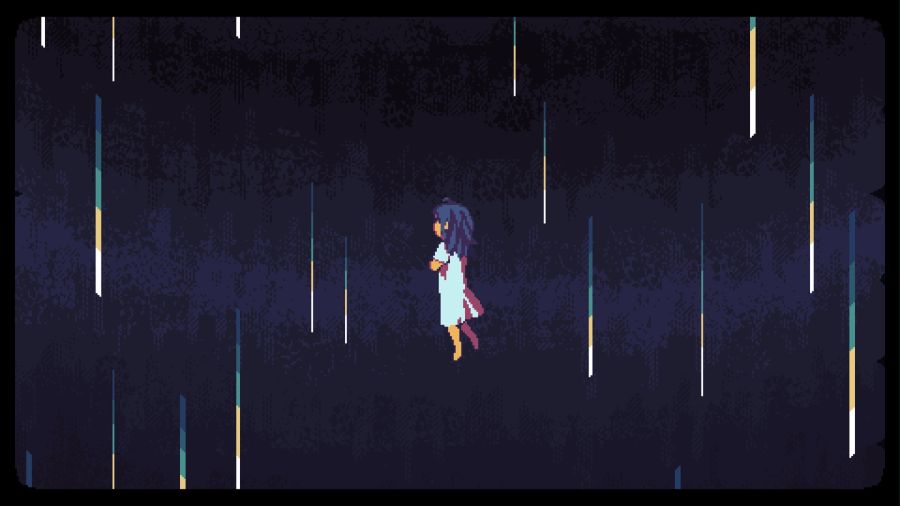

Si parla di emozioni, quindi è impossibile non fermarsi un attimo a parlare della soundtrack: le tracce sono tutte piacevoli, pur nella loro semplicità e ripetitività, e accompagnano sempre con eleganza i pixel in movimento di A Space for the Unbound. Sull’artstyle non ho moltissimo da dire, perché è funzionale alla dimensione del team e, onestamente, non c’era bisogno di più di questo per ciò che Mojiken voleva raccontare; addirittura sono convinto che un titolo in 3D o anche solo più visivamente strutturato di così sarebbe risultato meno efficace, dove invece qui è chi gioca a compensare le eventuali impossibilità espressive dell’artstyle.

Una domanda che probabilmente ti starai ponendo, e che mi ero posto anche io prima di avviare il gioco la prima volta, è: una storia di adolescenti può ancora arrivare a dirmi qualcosa, io che, pur poco più che 30enne, mi sento così lontano da quella realtà? La risposta è un sonoro sì: A Space for the Unbound è una storia prima di tutto di persone, e di come chi ci circonda sia in grado di ferirci, mutilarci, emarginarci, costringendoci anche a gesti estremi, come quello di far morire la parte di noi che gli altri sono meno in grado di accettare o, peggio, arrivare a plasmare la realtà della nostra vita e le memorie che essa si lascia, in noi, indietro, per provare anche solo lontanamente a distogliere lo sguardo da quanto di noi ci stiamo lasciando indietro nel terrore di rimanere soli. Quindi sì, non temere, è una storia che ha da dire a chiunque abbia un cuore e abbia imparato, sulle proprie cicatrici, quanto sia l’empatia la chiave per sopravvivere a questo mondo.

A Space for the Unbound è un punta e clicca che, sulla base di meccaniche semplici e che non si evolvono più di tanto, racconta una storia di accettazione, degli altri e di sé, e lo fa con un artstyle piacevole, una soundtrack perfettamente sul pezzo, e dei protagonisti per i quali è difficile non tifare, anche solo per il senso di straniamento nel quale l’età (e la fine del mondo in arrivo) li ha fatti precipitare, come ha fatto con noi prima di loro. In un presente fatto di avventure open-world epiche, Il titolo di Mojiken è, ironicamente come racconta il titolo, uno spazio per slegarsi dalle convenzioni dell’epica narrativa che (forse fin troppo) è al centro di molteplici avventure videoludiche e rientrassi sull’unico valore che davvero fa la differenza: l’empatia, anche e sopratutto rivolta verso noi stessi/e.

Un punta-e-clicca che ci ricorda cos'è l'empatia.

Pro

- L'artstyle è indubbiamente piacevole e funzionale

- La soundtrack è efficace

- Ci sono parecchi gatti

- Le meccaniche sono semplici...

Contro

- ...ma non evolvono mai troppo, risultando un po' ripetitive

- Il rischio di annoiare è piuttosto presente, sopratutto in alcune sezioni molto verbose

- La premessa da apparente teen drama potrebbe allontanare una fetta di utenza